Chroniques d’un métier – Chapitre 1- L’environnement initial

Sommaire de navigation

- 1.1 Les premières activités spatiales dans le monde, l’Europe et la France

- 1.2 Les débuts des télécommunications par satellites

1 – L’environnement initial

1.1 – Les premières activités spatiales dans le monde, l’Europe et la France

Les précurseurs

Ce n’est qu’au début de notre siècle que les scientifiques se sont mis à étudier les moyens d’aller dans l’espace. Auparavant, des romanciers de science fiction, tels que Jules Verne ou H.G. Wells, avaient imaginé des voyages vers la Lune, objectif bien visible du commun des mortels, mais la faisabilité des moyens qu’ils décrivaient était loin d’être démontrée. Il n’est pas dans notre propos d’exposer les détails du développement de l’astronautique. Nous allons simplement en rappeler quelques étapes.

Le principal problème consistait à réaliser des ensembles propulsifs qui, avant d’être capables de mettre des charges utiles en orbite, puissent au moins, accompagnés de leurs réserves d’ergols, s’arracher eux-mêmes à l’attraction terrestre et atteindre une vitesse suffisante pour être mis en orbite. La chasse aux kilogrammes, et même aux grammes, superflus est bien connue de la plupart de ceux qui seront cités dans cet ouvrage.

Parmi les scientifiques qui ont travaillé sur les problèmes d’astronautique, on peut citer le Français Robert Esnault-Peltrie, qui est un précurseur. Ayant commencé ses travaux vers 1908, il publie en 1912, à Saint-Petersbourg et à Paris, sa première communication intitulée Considérations sur les résultats d’un allègement indéfini des moteurs.

Il apparaît très rapidement que la propulsion par réaction est la seule qui permette de se déplacer hors de l’atmosphère terrestre. Le principe de la fusée est connu et mis en pratique depuis des siècles, en particulier par des fabricants de feux d’artifice qui disposent d’ergols solides, encore que le mot «ergol» soit d’invention toute récente.

Cette utilisation d’ergols solides se développe rapidement pendant la deuxième guerre mondiale, et de nombreux missiles militaires, y compris certains missiles balistiques, font appel à ce mode de propulsion. Cependant, dès les années vingt, l’utilisation d’ergols liquides donne lieu à des études qui paraissent prometteuses.

Le premier essai en vol d’une fusée à ergols liquides est réalisé en 1926 par l’Américain Robert Goddard. En France, c’est toujours Robert Esnault-Peltrie qui essaye au banc, de 1934 à 1937, à Satory, les premiers moteurs-fusées français à liquides. Un de ses collaborateurs, Jean-Jacques Barre, va lui succéder dans ses travaux et, avec la plus grande discrétion, continuer de bénéficier de crédits d’État, malgré l’occupation allemande, pour réaliser et essayer au banc une fusée à liquides, d’abord au camp du Larzac en 1941, puis à Lyon en 1942. Ce n’est qu’après la Libération que cette fusée sera essayée en vol, avec des fortunes diverses, de mars 1945 à juillet 1946 à La Renardière, près de Toulon.

Après la guerre, les nations alliées bénéficient de l’expérience des ingénieurs allemands qui ont mis au point les V1 et les V2. Parmi eux, Werner Von Braun est l’un des principaux artisans de la fusée Saturn qui permettra le succès du programme Apollo d’exploration de la Lune.

Les premières réalisations

Dans les années cinquante, on parle sérieusement de mettre des satellites en orbite, tout au moins dans la presse scientifique américaine. On commence à explorer la haute atmosphère avec des fusées sondes. En prévision de l’Année géophysique internationale (juillet 1957 à décembre 1958), des scientifiques insistent sur l’intérêt de mettre en orbite des satellites artificiels. Le coup d’envoi de l’ère spatiale est donné par les Soviétiques, toujours très discrets sur leurs préparatifs.

Le 4 octobre 1957, le monde apprend qu’un satellite artificiel de la Terre, baptisé Spoutnik, vient d’être mis en orbite par une fusée soviétique. Bien entendu, étant donné l’intense rivalité de l’époque, les États-Unis d’Amérique se doivent de réagir. Un lanceur de satellites, baptisé Vanguard, est en construction sous l’égide de la marine américaine, mais la première tentative de lancement, le 6 décembre 1957, sera un échec. C’est finalement par le lanceur Jupiter, dérivé du missile militaire Redstone de l’armée de terre, que le premier satellite américain Explorer, d’une masse de 14 kilos, est mis en orbite le 31 janvier 1958.

L’ère spatiale est lancée, avec, dans une première phase, des satellites équipés d’appareils de mesures et d’observations scientifiques. Il ne faudra attendre qu’un peu plus de trois ans pour assister, après quelques vols d’essais suborbitaux, aux premiers vols habités : du côté soviétique, les Vostok 1 et 2 occupés respectivement par Iouri Gagarine le 12 avril 1961 et Titov, les 6 et 7 août 1961 ; du côté américain, la capsule Mercury occupée par John Glenn le 20 février 1962.

L’éveil

La nouvelle de la mise en orbite du premier Spoutnik provoque de nombreuses réactions dans notre pays. Les scientifiques entrevoient la mise à leur disposition de moyens nouveaux pour étudier non seulement notre globe et son environnement immédiat mais aussi le système solaire et l’univers lointain.

Une réflexion commence pour tenter de déterminer comment disposer de ces moyens. Certains d’entre eux peuvent, éventuellement, être mis en œuvre à l’échelon national, mais ils seraient forcément limités. On voit ainsi naître progressivement l’idée d’un organisme national chargé des questions spatiales et, en même temps, celle d’un organisme international, au niveau européen, qui devrait, a priori, pouvoir disposer de moyens plus importants qu’un organisme purement national. C’est donc en parallèle qu’apparaissent peu à peu en France et en Europe des organisations gouvernementales chargées de gérer les activités spatiales, c’est-à-dire les programmes de satellites et ceux de leurs moyens de lancement.

L’éveil en France

Depuis 1959, des études sont réalisées en France pour la conception et la réalisation de missiles balistiques. De là à proposer l’adaptation de ces missiles à la fonction de lanceurs de satellites, il n’y a qu’un pas, qui sera rapidement franchi. En décembre 1960, la SEREB (Société d’Études et de Réalisations d’Engins Balistiques) propose de dériver des SSBS en cours de développement un lanceur permettant de placer une masse de 50 kilos sur une orbite de périgée 300 km.

Le gouvernement français avait fondé, le 7 janvier 1959, un groupe de réflexion appelé Comité des recherches spatiales, dont le Président était Pierre Auger. C’est le 18 décembre 1961 que ce Comité décide la réalisation de ce qui deviendra le lanceur Diamant.

À la suite des travaux de ce Comité, la décision de créer le CNES est signée le 19 décembre 1961. Son décret d’application est daté du 10 février 1962. Le premier Président du CNES sera Pierre Auger et son premier Directeur Général Robert Aubinière, à partir du 1er mars 1962.

Trois ans et demi plus tard, le lanceur Diamant met en orbite à partir de la base d’Hammaguir son premier satellite d’essai, baptisé Astérix, le 26 novembre 1965 à 15 h 47. Équipé d’un répondeur radar américain fourni par Motorola, ce satellite, dont la seule mission est de préciser l’orbite atteinte, possède une antenne Thomson, fabriquée à Bagneux. Mais nous en reparlerons plus loin.

L’éveil en Europe

Une évolution analogue se déroule au niveau européen. En janvier 1960, une réunion internationale tenue à Nice avait proposé de créer le GEERS (Groupe Européen d’Études pour la Recherche Spatiale). Cet organisme naît officiellement les 23 et 24 juin 1960 au cours d’une réunion à Paris entre représentants de la Belgique, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. Ces pays seront rejoints par l’Allemagne fédérale et la Suisse, puis la Norvège et le Danemark. Le Président du GEERS est le Britannique H. Massey et le secrétaire exécutif le Français Pierre Auger.

Au GEERS succède la COPERS (COmmission Préparatoire Européenne de Recherches Spatiales), mise en place par le GEERS lui-même au cours d’une réunion se déroulant à Genève du 28 novembre au 1er décembre 1960. Comme son nom l’indique, cette nouvelle organisation, qui fonctionne effectivement à partir du 27 février 1961, doit préparer la mise en place d’une organisation permanente. Participent aux travaux de la COPERS les pays membres du GEERS auxquels se joignent, durant l’année 1961, l’Espagne et l’Autriche. Par contre, la Norvège quittera l’organisation en juin 1962.

Les dirigeants de la COPERS, élus en mars 1961, sont les mêmes que ceux du GEERS : H. Massey, Président, et Pierre Auger, secrétaire exécutif. Les travaux de la COPERS aboutissent à la création de l’ESRO (European Space Research Organization).

Ouverte à la signature le 14 juin 1962, la convention internationale créant l’ESRO entre finalement en application le 20 mars 1964. Elle regroupe l’Allemagne fédérale, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. L’Autriche et la Norvège y possèdent le statut d’observateurs. Le Conseil de l’ESRO se réunit pour la première fois les 23 et 24 mars 1964 sous la présidence de H. Massey, et Pierre Auger y est élu Directeur Général.

La mission principale de l’ESRO est la recherche scientifique dans l’espace, c’est-à-dire principalement la réalisation et la mise en œuvre de satellites et de sondes interplanétaires à but scientifique. Ce n’est que plus tard qu’elle sera habilitée à réaliser, à titre expérimental, des satellites d’applications tels que des satellites de télécommunications.

En parallèle avec la création de l’ESRO, une organisation consacrée à la réalisation de lanceurs de satellites voit le jour à peu près à la même époque. C’est le 29 mars 1962 qu’est ouverte à la signature la convention créant l’ELDO, qui entrera en application le 29 février 1964 et dont les pays membres sont l’Allemagne fédérale, la Belgique, l’Australie, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le premier Président en est l’Allemand G. Bock et le premier secrétaire général l’Italien R. Carrobio di Carrobio.

Les deux organisations se mettent en place et commencent à travailler avec toute la lenteur rendue inévitable par leurs origines internationales. Ce n’est qu’en mai 1967 qu’est lancé le premier satellite construit sous la responsabilité de l’ESRO (ESRO IIA). Ce lancement est un échec, mais l’organisation connaîtra de nombreux succès jusqu’à son remplacement par l’ESA (European Space Agency), en mai 1975. Quant à l’ELDO, elle ne connaîtra pratiquement que des échecs jusqu’à son intégration à l’ESA en mai 1975. Arrivera ensuite, sous l’impulsion particulière de la France et du CNES, le programme Ariane qui donnera naissance à une famille de lanceurs dont la réputation a conquis le monde entier.

1.2 – Les débuts des télécommunications par satellites

Les théoriciens

C’est dans un rapport d’étude théorique publié en 1929 par l’ingénieur autrichien Hermann Noordung que semblent avoir été décrites pour la première fois les propriétés de l’orbite géostationnaire. L’auteur conclut que si un satellite était placé sur une orbite circulaire équatoriale à 36 000 kilomètres d’altitude où sa période orbitale serait de 24 heures, il apparaîtrait stationnaire par rapport à la Terre, «comme s’il était soutenu par une tour géante». Il s’agit alors d’une étude de mécanique céleste et il n’y est pas encore question de télécommunications.

D’après Harold Rosen, qui fut le promoteur des satellites de télécommunications géostationnaires chez Hughes Aircraft, c’est le savant et écrivain anglais Arthur C. Clarke qui, en 1945, montre comment des équipements radioélectriques placés sur une orbite géostationnaire pourraient permettre une couverture radio globale. Il reconnaît non seulement la possibilité des télécommunications par satellites mais aussi leur importance pour le monde, et il propose que l’on développe un tel système.

Enfin, dans une communication publiée en 1955, le savant et ingénieur américain J.R. Pierce décrit des systèmes de télécommunications à longue distance utilisant des relais radio de divers types placés en orbite à différentes altitudes. Dans sa conclusion, il demande que «les astronomes veuillent bien donner des informations sur les orbites et les spécialistes de fusées des informations sur les moyens de construire des satellites et de les mettre en orbite».

Deux ans plus tard, ce sont les Russes qui montrent que l’on peut effectivement mettre un satellite en orbite et, dès lors, on assiste à divers essais de liaisons radioélectriques utilisant des relais placés en orbite.

Les premiers essais

Les informations qui suivent sont extraites d’un article publié en 1964 par Jacques Chaumeron dans La Revue française d’astronautique.

Les premiers à tenter des expérimentations de relais radioélectriques placés en orbite sont les militaires américains. Le satellite SCORE (Signal Communication by Orbiting Relay Experiment), lancé le 18 décembre 1958 par l’armée américaine, représente le premier essai de télécommunications relayées par un satellite actif. Le satellite est, en fait, une fusée Atlas placée sur une orbite de périgée 185 km, d’apogée 1 470 km, inclinée à 30° sur l’Équateur. Le répéteur, qui reçoit à 150 MHz et émet à 132 MHz, peut retransmettre une voie téléphonique. Il permet des conversations directes entre la côte ouest et la côte est des États-Unis, mais il est surtout utilisé comme porteur de messages en enregistrant un message à son passage au-dessus d’une station et en le réémettant à son passage au-dessus de la station destinataire. Ses batteries d’alimentation ayant vécu moins longtemps que prévu, SCORE ne fonctionnera que pendant une douzaine de jours, mais il aura démontré expérimentalement la faisabilité de relais radioélectriques en orbite.

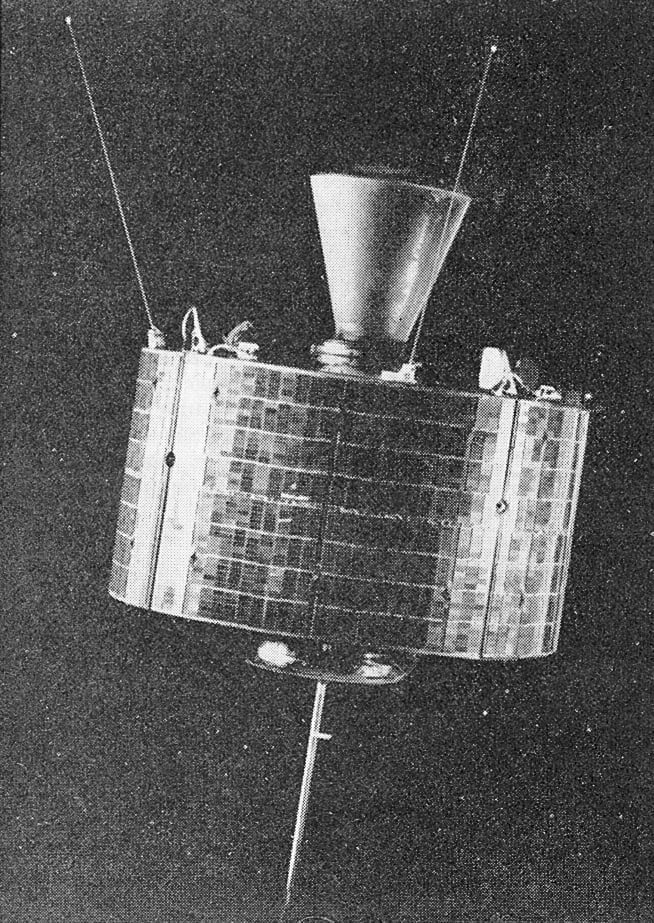

Une deuxième étape est franchie par l’armée américaine avec le satellite Courier, lancé le 4 octobre 1960. Il s’agit d’un véritable satellite d’une masse de 225 kilos placé sur une orbite de 950 km de périgée et 1 200 km d’apogée. Il est alimenté par des cellules solaires. Son répéteur UHF, dont tous les équipements sont doublés, émet avec une puissance de 4 watts. Cinq enregistreurs magnétiques permettent, si nécessaire, de retransmettre les messages en temps différé. Les expériences à bord de Courier sont interrompues au bout de dix-sept jours par une panne de télécommande.

Les satellites passifs

Pendant que l’armée américaine expérimente des satellites relais actifs, d’autres tentent de vérifier la faisabilité de relais passifs, c’est-à-dire de simples réflecteurs. Le 12 août 1960, la NASA met en orbite un satellite sphérique, une structure gonflable de mylar aluminisé qui atteint en orbite un diamètre de 30 mètres. Le ballon Echo I, qui décrit une orbite circulaire à une altitude de 1 600 km, peut être, pendant quinze à vingt-cinq minutes, en visibilité simultanée de stations situées respectivement sur les côtes ouest et est des États-Unis.

Ces stations sont équipées d’antennes paraboliques de 20 à 25 mètres de diamètre et d’émetteurs d’une puissance de 10 kilowatts à 960 MHz et à 2 390 MHz. Les têtes de réception sont équipées de Masers, ce qui se fait de mieux à l’époque. La difficulté principale de ces expériences réside dans la localisation du satellite afin de pouvoir pointer correctement les antennes d’émission et de réception. S’agissant d’un satellite passif, seuls des moyens radar particulièrement précis permettent de résoudre le problème. Des essais de liaisons transatlantiques utilisant Echo I ont également lieu avec la participation, entre autres, du CNET (Centre National d’Études des Télécommunications).

Un deuxième satellite du même type, Echo II, ballon de 45 mètres de diamètre, est mis en orbite le 25 janvier 1964. Afin de faciliter sa localisation, il est équipé de deux balises radioélectriques alimentées par des cellules solaires. Son orbite a un apogée à 1 300 km et un périgée à 1 000 km. Bien que son opération de gonflement ne soit pas entièrement réussie, il permettra la réalisation d’un certain nombre d’expériences.

Des études ultérieures qui, à cause des progrès réalisés dans le domaine des satellites actifs, ne donneront pas lieu à des réalisations, envisageront des formes différentes de la sphère afin de réduire la masse à mettre en orbite, tout en conservant la même surface réflectrice. On imaginera, en particulier, des structures lenticulaires.

À CSF, Guy Plottin publie en 1963 un article décrivant un projet de satellite réflecteur passif en forme de trièdre trirectangle, chaque arête du trièdre étant longue d’environ 500 mètres. Ce cataphote, déployé en orbite géostationnaire, doit permettre la diffusion de radio ou de télévision sur des zones équivalentes chacune à la France, l’émetteur au sol devant être placé au centre de la zone à desservir.

Un deuxième système utilisant la simple réflexion des signaux sera mis en œuvre par l’armée de l’air américaine, avec la collaboration du MIT (Institut de Technologie du Massachusetts). L’idée consiste à utiliser les propriétés réflectrices d’une ceinture de dipôles placés en orbite autour du globe. L’intérêt militaire en est évident car la répartition diffuse des éléments réflecteurs rend le système pratiquement invulnérable. Les grandes dimensions de la couche réflectrice doivent en faciliter l’acquisition et la poursuite par les stations terriennes. Ce projet, dès qu’il sera connu, suscitera de nombreuses objections de la part de certains milieux scientifiques. L’existence autour du globe d’une ceinture de dipôles risquerait, en effet, d’apporter une certaine gêne à la radioastronomie et même, peut-être, à l’astronomie optique.

Après un premier essai infructueux le 21 octobre 1961, c’est le 10 mai 1963 que quatre cent quatre-vingts millions de fils de cuivre d’une longueur de 1,8 centimètre, d’un diamètre de 1,8 centième de millimètre et pesant au total 20 kilos sont dispersés par un satellite placé sur une orbite circulaire à une altitude de 3 700 km. Au bout de plusieurs mois, ces fils se trouvent répartis sur un anneau dont l’épaisseur moyenne est d’environ 30 km dans le plan de l’orbite et 15 km dans la direction perpendiculaire. La distance moyenne entre deux dipôles voisins est estimée à environ 400 mètres.

Dans une liaison utilisant cette ceinture de dipôles, l’antenne de réception effectue l’intégration des champs élémentaires réfléchis par chacun des dipôles contenus dans le volume commun aux faisceaux d’émission et de réception. Le signal reçu a donc une nature fluctuante analogue à celle constatée dans les liaisons terrestres à diffusion troposphérique. Les essais de transmissions sont, de ce fait, effectués en utilisant des techniques de réception en diversité.

Les fréquences d’utilisation sont centrées autour de 8 GHz, c’est-à-dire à la résonance des dipôles. Des transmissions de parole et de données sont effectuées en utilisant des techniques numériques. En outre, et notamment pendant la période de déploiement de la ceinture, de nombreuses mesures sont réalisées pour déterminer les effets sur la propagation de la concentration plus ou moins grande des dipôles dans un volume donné. Cette expérience, pour intéressante qu’elle soit, ne sera pas suivie d’applications opérationnelles. Le développement rapide des satellites actifs, stimulé par les perspectives d’utilisation commerciale, devra rapidement prendre le pas sur toute autre investigation.

Les premiers satellites actifs à perspectives commerciales

Avant toute description, une première remarque s’impose. Au moment où ces lignes sont écrites, les masses en orbite de certains satellites de télécommunications s’expriment en tonnes.

Au début des années soixante, on ne peut envisager, à cause des limitations des lanceurs existants, que quelques dizaines de kilos et quelques dizaines de watts pour la puissance fournie par le générateur solaire. On voit cependant apparaître des satellites équipés de répéteurs, ayant des bandes passantes et des puissances d’émission qui permettent d’assurer la transmission de signaux multiplex téléphoniques ou de signaux de télévision avec des qualités acceptables.

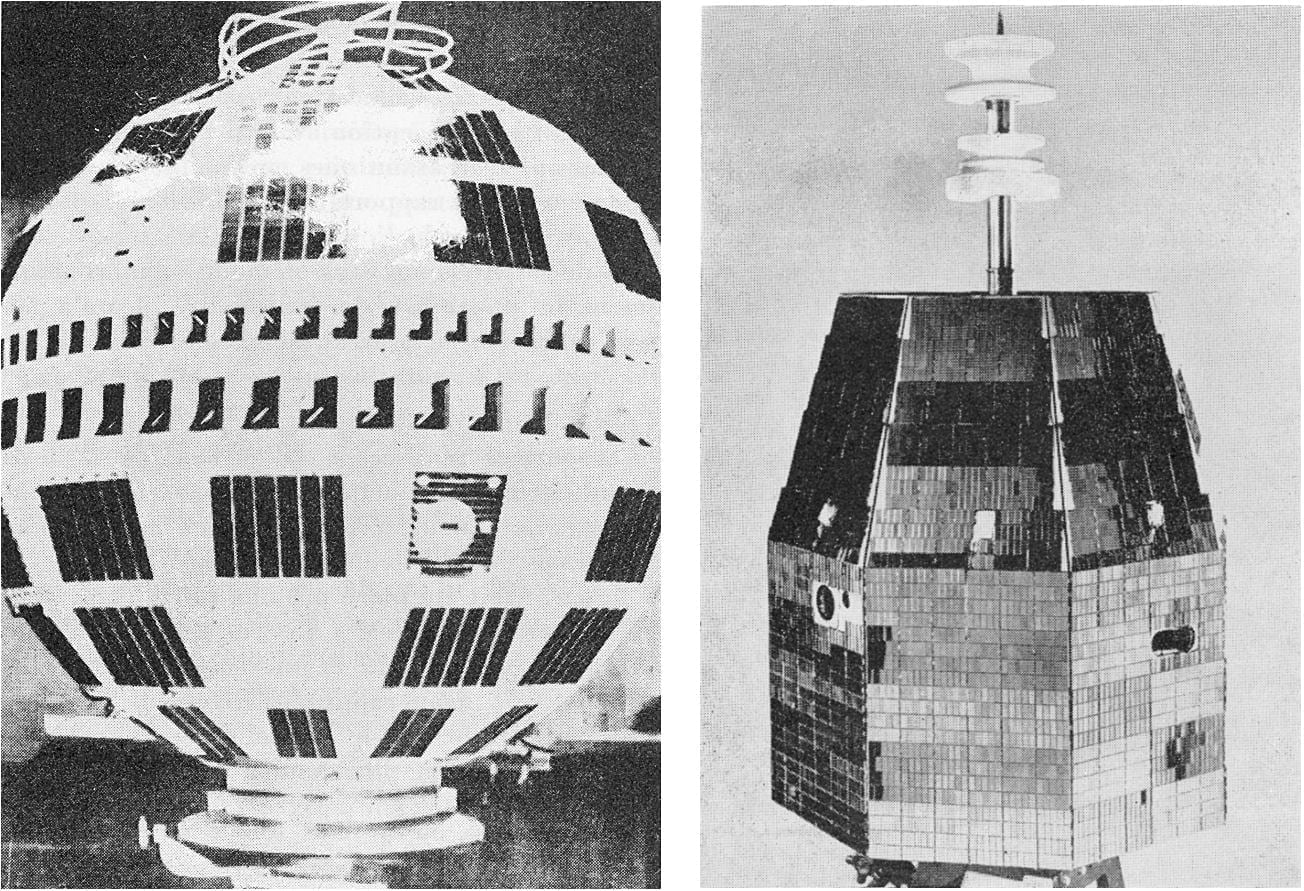

Le premier lancé, Telstar I, pèse 77 kilos ; il est mis sur une orbite inclinée à 45° sur l’Équateur, d’un périgée de 955 km et d’un apogée de 6 238 km, par une fusée Thor Delta, le 10 juillet 1962.

Le promoteur du projet Telstar est la société privée américaine AT & T (American Telephone and Telegraph), alors propriétaire de la plus grande partie du réseau de télécommunications civil du continent nord-américain, ainsi que de nombreux câbles transocéaniques. Le fait que cette société finance entièrement le programme Telstar montre la vision qu’elle a de l’importance que doivent prendre les satellites comme concurrents ou comme compléments des autres moyens de télécommunications. À l’époque, il représentent en particulier le seul moyen d’acheminer entre continents des signaux à large bande tels que des images de télévision. Il faudra attendre l’apparition de la fibre optique pour que les satellites soient concurrencés dans ce domaine.

En collaboration avec le CNET, qui, à cette occasion, met en œuvre la station terrienne de Pleumeur-Bodou, AT & T effectue les premières transmissions transatlantiques de télévision qui auront un retentissement considérable dans le grand public. Étant donné l’orbite de Telstar, chacune de ces transmissions ne peut malheureusement durer que quinze à vingt minutes. Un seul programme peut être transmis à la fois car Telstar ne possède qu’un seul répéteur de 50 MHz de bande passante avec, à l’émission, un tube à ondes progressives de 2 watts. À l’époque, on ne parle pas encore de taux de compression tels que ceux que permet de nos jours la compression numérique.

Un autre problème rencontré par Telstar est, en raison de son orbite relativement basse et de plus elliptique, la détérioration par les radiations de ses cellules solaires ainsi que de certains semi-conducteurs. C’est très probablement la défaillance d’un de ces derniers qui provoquera la panne du décodeur de télécommande en février 1963, mettant fin à la vie utile du satellite. Un second exemplaire, Telstar II, sera mis en orbite le 7 mai 1963 et permettra à AT & T de continuer ses expériences.

Quelques mois après Telstar, la NASA met en orbite le satellite Relay I, construit par RCA. D’une masse voisine de celle de Telstar, il est mis sur une orbite un peu plus haute avec un apogée à 7 400 km et un périgée à 1 300 km. Il possède deux répéteurs d’une puissance d’émission de 10 watts chacun et prévus pour fonctionner alternativement sur ordre reçu du sol. Comme Telstar, il permettra de démontrer la possibilité de transmettre jusqu’à six cents voies téléphoniques ou un programme de télévision en liaison point à point.

Relay I, qui aurait dû automatiquement interrompre ses émissions au bout d’une année, fonctionne encore le 21 janvier 1964 lorsque le second satellite du même programme est lancé. Ce nouveau satellite, Relay II, aura l’occasion d’être utilisé en 1964 pour la transmission d’images des Jeux olympiques de Tokyo destinées au grand public.

Que ce soit pour fonctionner avec Telstar ou avec Relay, les stations terriennes sont très complexes. Les stations d’Andover (USA) et de Pleumeur-Bodou (France) sont équipées d’immenses antennes en cornet d’une longueur de 54 mètres qui, avec leur dispositif de poursuite, pèsent 370 tonnes. Les seuls récepteurs à faible bruit que l’on sait faire à l’époque sont des Masers (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiations), précurseurs des Lasers aux fréquences optiques et ensembles relativement complexes. On peut mesurer le chemin parcouru en faisant la comparaison avec les actuelles stations VSAT. La CGE (Compagnie Générale d’Électricité), prédécesseur d’Alcatel, et la CSF participeront à la construction de la station de Pleumeur-Bodou.

Les satellites géostationnaires

L’un des pionniers de la technique des satellites géostationnaires est Harold Rosen, de Hughes Aircraft, que certains anciens de Thomson ont bien connu. Dès 1959, l’attention de cet ingénieur est attirée par un travail du Dr Clarke et de Rudolf Kompfner sur la possibilité de télécommunications transocéaniques par satellite. Cette étude inclut le cas de satellites géostationnaires et met en évidence leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans une communication présentée en 1976 à l’occasion du centenaire de LM Ericsson, Harold Rosen expose les considérations qui l’ont amené à concevoir, avec son équipe, ce que devront être les premiers satellites géostationnaires Syncom I, II et III. Les opérations de mise et de maintien en orbite d’un satellite géostationnaire, compte tenu de leur complexité, risquent d’être coûteuses en masse et en énergie. Il faut donc, pour que l’engin puisse être compatible avec les lanceurs existants, simplifier au maximum sa conception.

Il apparaît en particulier que la stabilisation d’attitude par rotation est, comme pour Telstar et Relay, la solution la plus simple, l’axe de rotation en position géostationnaire étant perpendiculaire au plan de l’orbite, ce qui implique, pour les antennes du satellite, un diagramme de rayonnement toroïdal. Ce n’est que dans les générations de satellites suivantes qu’apparaîtront les antennes contrarotatives.

Dans le programme Syncom, financé à partir de fin 1961 par la NASA avec la collaboration du département de la Défense des États-Unis, une autre innovation est introduite dans les opérations de mise en orbite : l’utilisation d’une orbite intermédiaire elliptique, dite orbite de transfert, avec un apogée voisin de l’altitude géostationnaire et l’incorporation dans le satellite d’un moteur d’apogée pour donner l’impulsion nécessaire à la circularisation de l’orbite à l’altitude géostationnaire. Cette séquence est considérée comme la plus économique en ce qui concerne la masse au lancement, compte tenu, toujours, des performances des lanceurs de l’époque.

Le moteur d’apogée sera, pendant de nombreuses années, un moteur à carburant solide. C’est le satellite franco-allemand Symphonie qui, en 1974, sera le premier à utiliser un moteur d’apogée à ergols liquides.

Le premier satellite Syncom I, lancé le 14 février 1963, explose pendant la combustion de son moteur d’apogée. Par contre, le deuxième exemplaire, Syncom II, lancé le 26 juillet 1963, est un succès et permet de démontrer la faisabilité de ce type de satellite. Strictement parlant, Syncom II est seulement géosynchrone et non pas géostationnaire car son orbite de 24 heures est inclinée par rapport au plan de l’Équateur.

La première orbite géostationnaire est réalisée par Syncom III lancé le 19 août 1964. Équipé de deux répéteurs d’une bande passante de 25 MHz, ce dernier sera, en particulier, utilisé pour la transmission vers les États-Unis des images des Jeux olympiques de Tokyo.

C’est à l’époque du lancement du premier Syncom qu’est constituée l’organisation gouvernementale américaine Comsat (Communication Satellite Corporation). Après le succès du programme, Comsat commande à Hughes Aircraft un satellite géostationnaire «expérimental-opérationnel» destiné à assurer un service de télécommunications transatlantique. Ce satellite d’une conception analogue à celle des Syncom, connu sous le nom d’Early Bird, est lancé le 6 avril 1965. C’est le premier satellite réalisé pour le compte de l’organisation internationale Intelsat dont l’accord préliminaire de constitution, signé par onze pays, est entré en vigueur le 20 août 1964. Ce n’est que près de neuf ans plus tard, le 12 février 1973, qu’entrera en vigueur l’accord final, signé par quatre-vingts pays.

On pourrait croire, en lisant ce qui précède, que les seules difficultés dans la mise en œuvre de satellites géostationnaires ont été d’ordre technique. Ce serait ignorer la polémique qui commence en 1961 lorsque Hughes Aircraft entreprend la promotion de son concept.

En dehors de la difficulté à maintenir un satellite en un point fixe de l’orbite géostationnaire, et des considérations sur le bilan de liaison en raison de la grande distance à parcourir, l’argument principal des opposants est l’influence du temps de propagation et du phénomène d’écho retardé qui, à cause de l’adaptation imparfaite des terminaux téléphoniques, risque de renvoyer à l’interlocuteur sa propre parole, à un niveau parfaitement audible mais avec un retard de près d’une demi-seconde. Cette valeur, bien supérieure aux limites spécifiées par le CCITT pour la téléphonie à grande distance, devrait provoquer un effet très gênant et, selon certains, rendre toute conversation impossible.

Hughes Aircraft finit, à force de persuasion pendant toute l’année 1961, par convaincre la NASA de financer le programme expérimental Syncom. Lorsque Hughes Aircraft fait en Europe, à l’occasion du Salon aéronautique du Bourget, en 1961, une présentation de son concept, il provoque une levée de boucliers, et peu d’individus veulent bien admettre l’idée que des satellites géostationnaires pourraient, un jour, être utilisés pour la téléphonie intercontinentale. On entend alors, de ce côté de l’Atlantique, des commentaires tels que : «On n’arrivera jamais à maintenir le satellite en position», «L’écho retardé rendra toute conversation impossible», «En téléphonant via un tel satellite, les interlocuteurs deviendront fous.»

Après que le programme Syncom a été décidé par la NASA, les mêmes opposants déclarent encore qu’il s’agit d’une «expérience scientifique» sans aucun avenir sur le plan pratique. Il faudra, en fait, attendre que l’expérience Syncom ait été parfaitement réussie et que l’on ait pu ensuite mettre au point des dispositifs suppresseurs d’écho de plus en plus efficaces.

À l’époque, Thomson et Hughes Aircraft ont noué des relations industrielles, en particulier dans le domaine de l’électronique militaire. C’est à partir de 1961 que certains ingénieurs de Thomson, dont Pierre Chavance, Directeur du Département Télécommunications, sont convaincus de l’intérêt des propositions de Hughes et coopèrent à leur promotion. C’est le début des relations entre Thomson et Hughes dans le domaine spatial, qui commencent avec Intelsat II et continueront avec Intelsat IV et Intelsat VI.

Les satellites soviétiques

Les Soviétiques auront besoin de quelques années de plus que les Américains pour réaliser des satellites de télécommunications. Ils ont à faire face à des contraintes supplémentaires pour satisfaire leurs besoins. La desserte du territoire soviétique, où l’intérêt des satellites est évident en raison des distances à parcourir de la frontière polonaise à Vladivostok, nécessite des orbites très inclinées pour atteindre des localités situées à des latitudes élevées. C’est, entre autres, l’une des raisons pour lesquelles les Soviétiques ne s’intéressent pas, au départ, à l’orbite géostationnaire qui ne permet pas de desservir dans de bonnes conditions les latitudes élevées.

Les premiers satellites soviétiques, Molnya I, lancé le 23 avril 1965, Molnya II, lancé le 13 octobre 1965, et Molnya IV, lancé le 20 octobre 1966, sont tous placés sur des orbites très inclinées sur l’Équateur (de l’ordre de 60°) et également très elliptiques avec des périgées d’environ 500 km et des apogées d’environ 40 000 km. Leur période orbitale est d’environ 12 heures. De ce fait, pendant certaines orbites, lorsque l’apogée se trouve au-dessus du territoire soviétique, la durée de visibilité de stations se trouvant sur ce territoire peut atteindre environ huit heures avec un défilement angulaire suffisamment lent pour permettre de simplifier le système de poursuite des stations terriennes. Ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard, en 1975, que les Soviétiques lanceront Raduga I (alias Stationar I), leur premier satellite géostationnaire.